L’insegnamento di Lucrezio tra emarginazione e morte misteriosa: il coraggio di credere sempre nei nostri sogni.

Nella Roma del primo secolo avanti Cristo, si respirava un clima sorprendentemente simile a quello che si percepisce oggi tra instabilità e incertezza politica, guerre civili e profondi cambiamenti sociali.

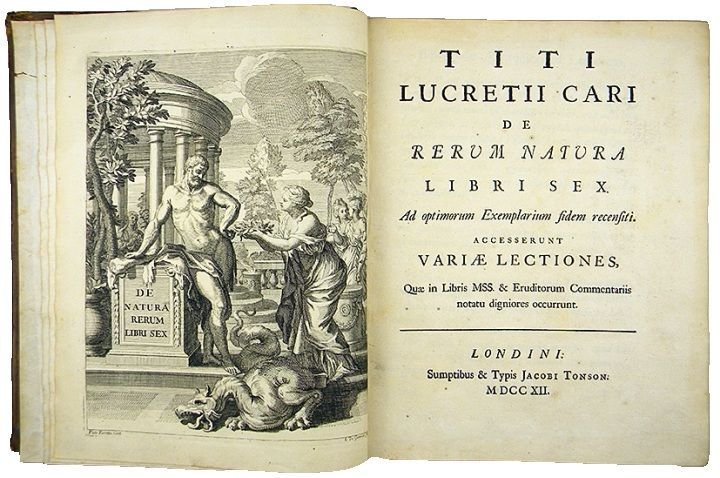

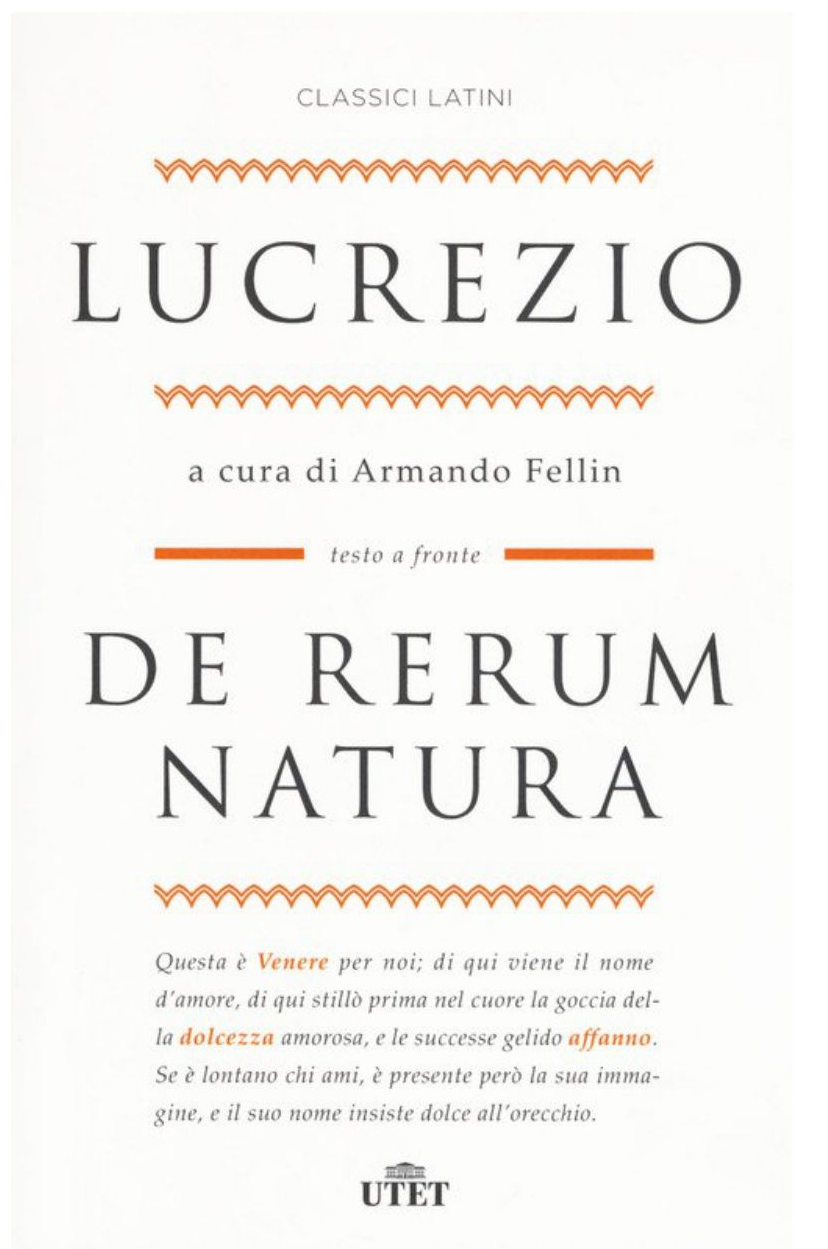

Mentre Giulio Cesare conquistava la Gallia e scriveva il suo De Bello Gallico, e Cicerone perfezionava la sua arte oratoria nel cuore pulsante del Foro Romano, un uomo ancora poco noto, Tito Lucrezio Caro, presentava ai cittadini romani un’opera destinata a lasciare un segno profondo nella storia: il De rerum natura, un poema filosofico in esametri dedicato alla natura dell’universo. Ma attenzione, non stiamo parlando di un semplice trattato scientifico ante litteram sull’atomo. Il De rerum natura è una vera e propria rivoluzione culturale. Si tratta di un’opera che attraversa i grandi temi dell’esistenza: la morte, l’origine del cosmo, il ruolo degli dei che, secondo Lucrezio, abitano negli intermundia e non si curano affatto delle vicende umane.

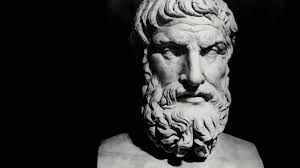

Elena Giordano, autrice di questo articolo ci parla del poema di Lucrezio che non si limita a spiegare il mondo ma tenta di liberare l’uomo da una delle più grandi paure che troverà terreno fertile nella cultura cristiana: la paura della morte e dell’inferno. Ricordo, dice Elena Giordano, ancora quando la mia professoressa del liceo ci parlò di Lucrezio. Non nascondo che rimasi profondamente colpita dal coraggio di questo filosofo. Ci vuole, infatti, una certa audacia per scrivere un’opera in cui si afferma l’indifferenza degli dèi, in un’epoca in cui Roma era divisa tra chi venerava Giove e chi alzava un calice di vino in onore di Dioniso (alias Bacco, nella tradizione greca). Ma non stiamo parlando di un semplice scrittore in cerca di una storia da raccontare, magari per ottenere il favore di un console romano. Stiamo parlando di un pensatore illuminato, di un poeta consapevole della propria libertà intellettuale, profondamente influenzato dalla filosofia del suo maestro Epicuro.

Lucrezio era un uomo fuori dal comune, guidato da un ritmo interiore che non apparteneva alla maggioranza. Spesso, come accade ancora oggi, chi pensa in modo diverso, persegue obiettivi non convenzionali e difende idee non mediocri finisce per essere respinto, isolato, emarginato. È forse anche per questo che sappiamo così poco della vita di Lucrezio? Mi ha colpito scoprire come un poeta così innovativo, precursore della scienza moderna, trovi in realtà pochi e scarsi riferimenti negli scritti dei suoi contemporanei. Tra i pochi riferimenti diretti, spicca una lettera scritta da Cicerone al fratello Quinto nel febbraio del 54 avanti Cristo, in cui commenta l’opera di Lucrezio.

Il grande oratore romano la definisce «ricca di molte luci di genio» (multis luminibus ingeni), ma anche «di molta arte» (multae tamen artis). In questa frase, però, vi è una parola che spesso è stata fraintesa tanto da negare il valore della poesia di Lucrezio. Perché, ci si chiede, Cicerone sembra introdurre un’idea di contrasto nel descrivere l’arte di Lucrezio? Tuttavia - come osserva giustamente Giuseppe Solaro - la chiave sta proprio nel contesto epistolare. Il tamen di Cicerone nasce, con ogni probabilità, dalla necessità di prendere posizione rispetto a un giudizio precedente espresso dal fratello Quinto, che forse criticava l’eccessiva erudizione o la complessità dell’opera lucreziana. Quindi, il termine tamen non va a sminuire il valore della poesia che per Cicerone, seppur erudita, è ricca d’arte.

L’insegnamento che Lucrezio ci lascia è più attuale che mai: credere fermamente nelle proprie idee, inseguire i propri sogni e non lasciarsi fermare da chi critica o fraintende. Anche quando chi ci è vicino non ci comprende, non bisogna smettere di credere in ciò che si fa. Forse oggi ci si può sentire soli, incompresi. Ma un giorno, magari dopo molti anni, qualcuno sarà in grado di riconoscere il valore autentico di ciò che abbiamo pensato, scritto o realizzato. È probabile che Lucrezio fosse consapevole della difficoltà - se non dell’impossibilità - di spiegare concetti complessi come l’atomismo, l’assenza di un disegno divino o l’indifferenza degli dèi, in una Roma ancora profondamente legata alla religione tradizionale. Ed è proprio qui che emerge la forza del suo genio ribelle: invece di scegliere la via di un trattato tecnico o tracotante, Lucrezio dà voce al poeta che è in lui. Trasforma la filosofia in poesia, la scienza in versi. E racconta la natura delle cose ma con versi potenti che nascondono la storia di un universo senza lieto fine. O forse sì, perché secondo l’epicureismo non bisogna temere la morte dal momento che, quando ci sarà lei, non ci saremo noi.

Elena Giordano, a questo punto, cerca di fare chiarezza sul mistero della morte di Lucrezio, divenuta quasi più famosa della sua stessa opera. Sappiamo che nel mondo romano il suicidio era visto come gesto eroico, onorevole e virtuoso dagli stoici. Pensiamo al suicidio di Seneca, Petronio o Socrate. Ma come morì davvero Lucrezio? Fu suicidio o un filtro magico? Ed è proprio a partire da questa domanda che si apre un mondo. Esistono, infatti, due fonti storiche che offrono versioni profondamente divergenti. Elio Donato, grammatico del IV secolo dopo Cristo, nella sua opera Vita Vergilii ci racconta che Virgilio trascorse la giovinezza a Cremona fino al giorno in cui ricevette la toga virile nello stesso giorno in cui Lucrezio morì. Tuttavia, la fonte non specifica in alcun modo le circostanze della sua morte.

È curioso, però, che in alcune edizioni medievali della Vita Vergilii compaia un’aggiunta significativa: «Nasce il poeta Lucrezio; in seguito, caduto in una forma di follia, scrisse alcuni libri nei momenti di lucidità, e infine morì suicida.» Una versione ben più drammatica che ha attirato l’attenzione di filologi e studiosi. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di un’interpretazione tardiva, condizionata dal contesto culturale medievale e da una forte opposizione alla diffusione della filosofia epicurea presente nell’opera del poeta. Non è dunque da escludere che la narrazione di una morte tragica, segnata dalla follia e dal suicidio, sia frutto di una precisa strategia culturale, volta a screditare la figura del poeta e, soprattutto, il messaggio radicale e antireligioso contenuto nella sua opera.

Ad aggiungere ulteriore mistero alla morte di Lucrezio è un’altra fonte di grande rilievo: San Girolamo, che nella sua opera Chronicon riferisce che il poeta sarebbe impazzito a causa di un filtro d’amore e che, in preda al delirio, avrebbe scritto il De rerum natura, per poi togliersi la vita all’età di soli 44 anni. (Titus Lucretius poeta nascitur: qui postea amatorio poculo in furorem versus, cum aliquot libros per intervalla insaniae conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIV). Sebbene l’uso di amatorio poculo (pozione amorosa) possa sembrarci strano in realtà sembrerebbe che nell’antichità fosse del tutto normale. A confermarlo è Giovenale, celebre autore latino, che nella sua Satira VI denuncia apertamente il fenomeno, sottolineando come questi filtri - spesso provenienti dalla Tessaglia - fossero venduti alle donne romane, che li utilizzavano per sconvolgere le menti dei propri coniugi a tal punto di farli cedere in uno stato di totale oblio (magna oblivio rerum, vv. 610-614).

Certamente difficile, agli occhi della sottoscritta, immaginare una persona scrivere un capolavoro in esametri mentre è in preda alla follia causata da questo strano filtro d’amore. (Ma forse un genio rimane tale anche sotto incantesimo!) Questa versione di San Girolamo, infatti, non trova conferme storiche certe. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché uno storico come San Girolamo avrebbe introdotto l’elemento del amatorium poculum, il filtro d’amore, per spiegare il furor che avrebbe spinto Lucrezio al suicidio? Non è forse anche questa una forma di propaganda anti-epicurea? Una risposta affermativa potrebbe trovare fondamento nel contesto storico in cui San Girolamo scrive. Le fonti ci dicono chiaramente che il suo Chronicon risale al IV secolo dopo Cristo, un’epoca in cui il cristianesimo si è ormai affermato come religione dominante dell’Impero Romano. Proprio in questo clima di ostilità verso l’epicureismo il pensiero di Lucrezio rappresenta una minaccia. Sarà, dunque, questo un indizio a favore della tesi secondo cui Lucrezio non morì realmente a causa di un filtro d’amore?

Mi torna in mente una frase che mi disse, anni fa, la mia professoressa di Diritto processuale penale all’università: «L’attività del giudice, sotto alcuni aspetti, ricorda quella dello storico.» In effetti, entrambi - giudice e storico - dovranno servirsi dei documenti e delle testimonianze per compiere lo stesso lavoro di lettura e interpretazione col fine ultimo di scoprire le falsificazioni e arrivare alla verità. Eppure, sebbene entrambi si esprimano in termini di certezza, la verità storica - proprio come quella giudiziaria - resta un traguardo ideale ed illusorio. Il mistero sulla morte di Lucrezio, dunque, resterà custodito tra le pagine di storia, senza offrirci risposte definitive. Ma ciò che davvero conta è che di lui continueremo a coltivare il genio e il pensiero, grazie all’immensa eredità lasciata dal De rerum natura